Kürzlich in Berlin beim Bummel durch den wohl sortierten Buchladen der Gesellschaft für deutsch-chinesische Freundschaft entdeckte ich zwei vertraute Gesichter: Max und Moritz. Verwundert nahm ich das kleine Reclam-Bändchen in die Hand und schlug die ersten Seiten auf. Max und Moritz auf Chinesisch. Neben den Zeichnungen des Wilhelm Busch erzählen chinesische Zeichen von Witwe Bolte, Schneider Böck und Lehrer Lämpel. Freundlicherweise wurde auch die Pinyin-Umschrift mit den vier Tönen hinzugefügt. Und den deutschen Originaltext findet man im Anhang:

„Ach, was muss man oft von bösen

Kindern hören oder lesen!

Wie zum Beispiel hier von diesen,

welche Max und Moritz hießen…“

Der chinesische Sprachfluss gefiel mir, doch stellte ich beim Lesen des ersten Streiches und beim Vergleich mit dem deutschen Text große Abweichungen zwischen Original und Übersetzung fest. Hatte da jemand sehr ungenau gearbeitet? Das Nachwort des Sinologen Rainald Simon gibt die Erklärung. Es handelt sich nämlich um keine wörtliche Übersetzung sondern um eine Nachdichtung, die von dem mehrfach ausgezeichneten Dichter Lu Yuan angefertigt wurde, und zwar tat er dies im Stile der Tang-Zeit ( 618-907), das heißt in Versen von je sieben Silben. In einem klassischen Stil also, der der strengen Regel unterliegt, nach den ersten vier Silben eines Verses eine inhaltliche Zäsur zu setzen. Rainold Simon stellt fest, dass es Lu Yuan in bewunderswerter Weise gelang, „ alle Beschränkungen der klassischen Form gekonnt aufzunehmen, sie aber mit dem heute gebräuchlichen Idiom zu füllen. Damit entsteht im Chinesischen eine zusätzliche reizvolle Spannung zwischen strengen klassischen Formelementen und dem frech anarchischen Inhalt.“

Die Streiche von Max und Moritz erschienen erstmals im Jahre 1865. Anlässlich des 125jährigen Jubiläums gab das Wilhelm-Busch-Museum, Hannover, die Übertragung ins Chinesische in Auftrag. Sie erschien 2009 im Reclam Verlag.

Eine feine Sache und ein nettes kleines Mitbringsel für an Deutschland interessierte Chinesen.

Zwei Monate lang, von Mitte September bis Mitte November 2013, war das Museum of Contemporary Art of Shanghai, MoCa, ganz dem Werk Christian Diors gewidmet. Die “ESPRIT DIOR”-AUSSTELLUNG war ein überwältigender Erfolg,die Besucherzahl famos. Der reich bebilderte Ausstellungskatalog fand so reißenden Absatz wie kein anderer zuvor in der Geschichte des Museums.

Am letzten Ausstellungstag ging ich hin, und weil es sich wohl herumgesprochen hatte, dass nach erfolgter Verlängerung die Ausstellung nun endgültig ihr Ende finden würde, herrschte riesiger Andrang. Der Geist des Christian Dior – er hatte die Shanghaier verzaubert.

Wohl in keiner anderen Stadt Chinas sind die Menschen so modebewusst wie gerade in Shanghai. Heute fällt das nicht mehr ganz so auf wie noch vor dreißig, vierzig Jahren, als der spröde Mao-Look angesagt war und es die Shanghaierinnen dennoch verstanden, sich mit kleinen Accessoires etwas schicker herauszuputzen, als es all die anderen Chinesen vermochten.

Das innovative Genie des Christian Dior – in der Shanghaier Ausstellung kam es erneut zum Ausdruck. 1947 präsentierte er in Paris seine erste Kollektion und löste damit eine Revolution in der Modewelt aus. Die Chefredakteurin von Harpers Bazaar prägte den Ausdruck von dem „New Look“, den er kreiert hatte, der Abkehr vom kargen Stil der Kriegsjahre. Die Katastrophe des Zweiten Weltkrieges lag erst zwei Jahre zurück. Der New Look verkörperte eine Hinwendung zur femininen Eleganz mit figurbetonten Oberteilen, schmalen Taillen und weiten Hüften mit schwingenden Röcken, dazu langen Handschuhen und Wagenradhüten.

Mehr als hundert Kleider waren in der Ausstellung zu sehen, die den New Look repräsentierten und von denen einige einst berühmte Persönlichkeiten geschmückt hatten. Zahlreiche Zeichnungen, Entwürfe, Fotos und Videosequenzen sowie Accessoires und Flakons rundeten den Eindruck von Ideenreichtum und Schaffenskraft dieses genialen Meisters der Haute Couture ab. Es wurde begeistert fotografiert und so sollte man sich nicht wundern, wenn demnächst ein paar Shanghaier Kreationen an Dior erinnern.

In diesem Sommer kamen mehrere Shanghaier Freunde nach Berlin. Einige kennen sich auf allen Kontinenten aus, sind also weit gereist. Ich fragte mich, was ich ihnen zeigen sollte, denn ich hatte mich erboten, sie herumzuführen. Das übliche touristische Programm? Nicht nötig, lehnte ein Paar ab. Es hatte sich bestens vorbereitet, wusste genau, was es sehen wollte. Die Frau hatte eine Liste aufgestellt, die sie beide allein in vier Tagen zügig abarbeiteten. Dabei ging es mit öffentlichen Verkehrsmitteln von einem Punkt zum nächsten. Als das Paar schließlich abreiste, gab es mir seine Enttäuschung über Berlin zu verstehen. Die einstmals geteilte Stadt hätte es in den vergangenen zwei Jahrzehnten nicht geschafft, wieder zu einer harmonischen Einheit zusammenzuwachsen. Allein der Blick vom Hauptbahnhof Richtung Kanzleramt sei eine einzige öde Fläche. Und dann die so genannte Neue Mitte: eine Ansammlung von einfallslosen rechteckigen Klötzen aus Stahl, Glas und Beton. Auch die öffentlichen Verkehrmittel – wie etwa die S-Bahn – wären auf vielen Strecken völlig heruntergekommen und einer Hauptstadt nicht würdig. Einziger Lichtblick: das KaDeWe mit seiner Feinschmecker-Etage. Ihr Fazit? Berlin – muss nicht sein. Recht haben sie in vielem, das sie beanstandeten, dachte ich. Und doch…

Zwei andere Freunde mieteten sich Fahrräder und erkundeten radelnd die Stadt: bei strahlendem Sonnenschein ging es durch den Tiergarten, das alte Westberlin, die Neue Mitte, das Prenzlauer Viertel. Abends zogen sie durch Bars und Jazz-Clubs, ein Metier, auf dem sie sich bestens auskennen. Sie gewannen einen völlig anderen Eindruck, als die beiden vorgenannten Freunde. Sie werden wiederkommen. Auf jeden Fall.

Dann kam ein bekannter Journalist, der zwar schon mehrmals in Berlin war, sich aber doch noch einmal gern von mir herumchauffieren ließ, um in aller Ruhe und mit viel Zeit zum Fotografieren das touristische Programm einschließlich Potsdam abzuspulen. Nebenbei wurde auch der eine oder andere Flohmarkt besucht. Mit seinen Fotos und Kommentaren informiert er täglich eine große chinesische Fangemeinde. Sein Eindruck von Berlin? Hoch interessant und spannend. Er kommt wieder, aber das nächste Mal nicht allein und nicht nur für vier Tage, sondern gemeinsam mit seiner Frau und für mindestens drei Wochen.

Den Vogel schoss ein wohlhabender Rechtsanwalt ab, der ein großer Musikliebhaber, Hobbyhistoriker und Feinschmecker ist, sehr belesen und bestens informiert. Die Berliner Musikszene? Welch ein Vergnügen! Die echte Berliner Küche, und dann das Treffen mit Berliner Freunden an einem See im Havelland, wo es frische Wollhandkrabben gab (siehe Artikel auf dieser Seite: „Krabbenzeit im Havelland“) – ein Genuss!

Die zahlreichen Flohmärkte. Dann ein Besuch in der Gedenkstätte der Wannsee-Konferenz und in Potsdam. Er war begeistert. Und da er sich als Rechtsanwalt und Investor bestens auf dem Shanghaier Immobilienmarkt auskennt und ihn die im Verhältnis dazu niedrigen Preise in der deutschen Hauptstadt erstaunten, kaufte er kurz entschlossen gleich zwei Wohnungen in der Neuen Mitte. Denn von dort könne er zu Fuß zum Gendarmenmarkt, um Veranstaltungen im Konzerthaus und im Französischen Dom zu besuchen. Berlin ist für ihn das aufstrebende europäische Zentrum für Kunst und Kultur, wo er fortan mehrere Wochen im Jahr verbringen möchte.

Das größte Erlebnis – und nächstes Mal werde ich versuchen, jeden Besucher dorthin zu führen – war ein Konzert in der Waldbühne. Bei bestem Wetter dirigierte Daniel Barenboim sein West-Eastern Divan Orchestra. Zu hören waren Werke von Verdi, Wagner und Berlioz. Fast 15000 Menschen lauschten mucksmäuschenstill der Musik. Niemand spielte mit einem Smartphone herum oder telefonierte gar. Da staunten die Shanghaier Freunde. Ein Eindruck, den sie so schnell nicht vergessen werden.

Das größte Erlebnis – und nächstes Mal werde ich versuchen, jeden Besucher dorthin zu führen – war ein Konzert in der Waldbühne. Bei bestem Wetter dirigierte Daniel Barenboim sein West-Eastern Divan Orchestra. Zu hören waren Werke von Verdi, Wagner und Berlioz. Fast 15000 Menschen lauschten mucksmäuschenstill der Musik. Niemand spielte mit einem Smartphone herum oder telefonierte gar. Da staunten die Shanghaier Freunde. Ein Eindruck, den sie so schnell nicht vergessen werden.

Ein Shanghaier Freund, der seinen Urlaub in diesem Sommer in Europa verbrachte, traute seinen Augen nicht, als ich ihn zu einem zünftigen Essen von Wollhandkrabben mitschleppte. Die in China so teure chinesische Qualität gibt es in Deutschland in Bio-Qualität und zu einem günstigen Preis. Essen fand im deutsch-chinesischen Freundeskreis an einem See im Havelland statt, nur etwa sechzig Kilometer von Berlin entfernt.

In Shanghai höre ich immer wieder, dass man dort eigentlich keine Krabben mehr essen sollte, weil sie bei der Züchtung in Aquakultur mit Hormonen und Antibiotika vollgepumpt und noch verschiedenste andere unzulässige Schadstoffe enthalten würden. Umso erstaunter war mein Freund, als ihm in Deutschland die Tiere in „Bio-Qualität“ serviert wurden. Denn die meisten hiesigen Wollhandkrabben haben ein natürliches Leben in vergleichsweise sauberen Gewässern hinter sich und deshalb ein ausgezeichnetes Aroma. Und weil sie hier so günstig sind, hatte unser Gastgeber gleich kiloweise Krabbeltiere besorgt. Vor allem für die Chinesen unter den Gästen war dieses Essen ein kaum zu überbietender Genuss.

Auf dieser Website ging es in einem früheren Artikel (Chinas achtbeinige Auslandsstudenten) schon einmal um eben jene Wollhandkrabben. In China sind sie eine überaus begehrte Delikatesse, für die viel Geld ausgegeben wird.

Hinzelmann begibt sich im März 1938 in Marseille an Bord des Dampfers Aramis. „Jede Flucht ist wie ein Sprung in einen Abgrund.“ Schon viele Länder hat er als Flüchtling kennen gelernt. Jetzt hofft er auf Asyl in Indien. In Bombay bittet er den zuständigen britischen Offizier um Aufenthaltserlaubnis und vertraut dabei – wie er ihm sagt – auf die demokratischen Menschenrechte. Der Brite bestätigt seinen Anspruch auf Menschlichkeit und verspricht, den Fall dem stellvertretenden Gouverneur vorzulegen. Dumm nur, dass dieser gerade einen mehrwöchigen Jagdausflug macht. Hinzelmann möchte auf dessen Rückkehr warten, darf aber nicht, denn ihm fehlt ja die entsprechende Genehmigung. „Sorry“, bedauert der Beamte. Dieses Sorry hatte seine Logik, bemerkt Hinzelmann im Nachhinein. „Auf dieses mitleidige Achselzucken stießen wir Flüchtlinge überall in der Welt. Das nannte man damals, sich nicht in innerdeutsche Angelegenheit mischen. Die englische Demokratie wurde ängstlich vor den Toren der britischen Dominien geschützt.“

Eine Flüchtlingsorganisation empfiehlt ihm schließlich, nach Shanghai weiterzureisen, dem einzigen Ort, der jüdische Flüchtlinge ohne Visum und Aufenthaltserlaubnis aufnimmt. Hinzelmann folgt diesem Rat und erreicht China.

„Ein Flüchtling ist immer einsam…, immer ratlos und rastlos in der Fremde, und es gibt nur Wenige, die ihm uneigennützig weiterhelfen“, heißt es zu Beginn seines Buches. Mit der zweifelhaften Hilfe eines Deutschen und eines Dänen – beide seit langem mit China vertraut – investiert er sein Geld in ein Fotogeschäft in der Bubblingwell Road (heute westl. Nanjinglu), der damaligen Hauptachse der Internationalen Niederlassung. Schon nach kurzer Zeit verliert er alles. Daraufhin verlässt er das teure internationale Settlement und zieht in eine Kammer im übervölkerten chinesischen Hafenviertel Hongkew. Zum Entsetzen seiner europäischen Bekannten, denn: „Wer dort wohnt, gehört nicht mehr zur weißen Gesellschaft!“ Doch gerade bei den „chinesischen Kleinbürgern und Arbeitern in Hongkew“ finden Tausende von europäischen Juden Unterschlupf. Dort hatte man offensichtlich Verständnis für die Lage der ausländischen Flüchtlinge, „während die Weißen drüben in den Settlements, in ihren Klubs und ihrem Wolkenkratzerluxus die weißen Refuges aus Europa in überstiegener Arroganz als Parias ansahen.“ Von seinem Fenster aus sieht er das chinesische Leben und Treiben vorüberfließen. Dann schämt er sich oft „der westlichen Überheblichkeit und der Verkennung des Charakters fremder Völker. Dann ließ mich oft die Frage nicht mehr los, …ob nicht der Schulmeistergeist die Kurzsichtigkeit, die Überheblichkeit und die Wertverschiebung bei uns geschaffen habe.“

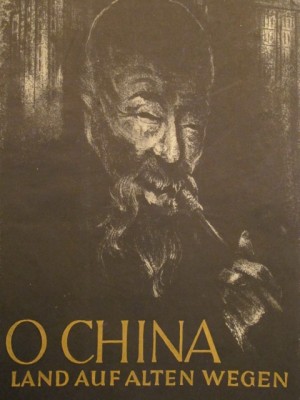

Hinzelmann erlebt größtes Elend und den allgegenwärtigen Terror der japanischen Besatzung. Nach den Atombomben von Hiroshima und Nagasaki und dem Ende des zweiten Weltkrieges sehnt er sich voll Ungeduld nach Deutschland zurück, obwohl ihn mancher in China zu halten versucht. Als sein Schiff Shanghai in Richtung Europa verlässt, blickt Hinzelmann noch einmal zurück auf die Stadt, in der er die letzten Jahre verbracht hat. Er denkt an die Menschen, die er niemals wiedersehen wird. Sein letzter Satz im Buch seiner Erinnerungen lautet: „Aber ewig werde ich dich lieben um deines Geistes und deiner Menschen willen, dich, China, Land auf alten Wegen!“

Hans Heinz Hinzelmann: O CHINA Land auf alten Wegen, Braunschweig 1948

Eine Begegnung mit Gertraud Sommer, die den Maler Zeng Mi nach Deutschland brachte.

Ich war mit meinem Mann auf Vortragsreise in Süddeutschland. Malerei stand nicht auf unserem Programm, stattdessen die aktuelle Situation in China. Trotzdem fragte mich ein Freund in München, ob ich nicht Lust hätte, mir bei dieser Gelegenheit Tuschemalerei von Zeng Mi anzuschauen. Zeng Mi stellt in München aus?, fragte ich erstaunt.

Der Maler, Kalligraph und Kunsttheoretiker Zeng Mi, Jahrgang 1935, gehört zu den bedeutendsten noch lebenden expressionistischen Tuschemalern Chinas. Er lebt und wirkt in Hangzhou. Vor Jahren bekam ich den Katalog einer Zeng Mi-Ausstellung geschenkt, die in Deutschland stattgefunden hatte. Die Arbeiten beeindruckten mich damals zutiefst, und ich bedauerte es, sie nie im Original gesehen zu haben. Leider, so erfuhr ich nun, sei Zeng Mi nicht zugegen. Aber ich könne die Frau kennen lernen, die ihn in Deutschland vertritt und die einige Bilder von ihm besitzt. So lernte ich Gertraud Sommer kennen.

1991 begleitete sie ihren Mann, einen Juristen, zu einer Tagung nach China. Diese Reise sollte ihr Leben verändern, sagt die heute achtzigjährige Dame. Die chinesische Malerei war bis dahin wie ein weißes Blatt für sie gewesen. Das änderte sich auch nicht beim Besuch des Kaiserpalastes in Beijing, wo sie wertvolle Gemälde und Kalligraphien sah. Sie wirkten wie Tapeten auf sie. Dann kam sie nach Hangzhou und dort begegnete sie Zeng Mi. Ein Zufall führte sie in sein Atelier. Vom ersten Augenschein an spürte sie eine unglaubliche Faszination. Da malte jemand, dessen Sprache sie nicht verstand, dessen kulturelle Prägung eine völlig andere war als die ihre und dessen Werk sie dennoch zutiefst berührte. Seine Bilder packten sie, gingen ihr nahe, und sie konnte es nicht fassen, dass Zeng Mi in Deutschland unbekannt war. So entstand der Entschluss, sich für seinen Ruf einzusetzen. Mit einem Dutzend seiner Bilder kehrte sie nach München zurück. Aber die Zeit war für ein Interesse an chinesischer Kunst wohl noch nicht reif. Wo immer sie um die Möglichkeit einer Ausstellung nachsuchte, erhielt sie Absagen. Gertraud Sommer fühlte sich unverstanden und verletzt. Bald wurde klar: ihr Mann und sie mussten selbst etwas unternehmen. Zunächst stellten sie Zeng Mis Werke in ihrem eigenen Reihenhaus aus und Verwandte, Freunde und Bekannte bestätigten den positiven Eindruck. Dadurch ermutigt organisierten sie im Geranienhaus des Nymphenburger Schlossparks eine Ausstellung, zu der Zeng Mi eigens mit weiteren Werken anreiste. Das Echo auf diese Ausstellung war unerwartet groß. Weitere private Ausstellungen folgten. Als dann 1997 das Museum für Ostasiatische Kunst der Stadt Köln eine bedeutende Ausstellung chinesischer Tuschemalerei plante, an der auch Zeng Mi beteiligt war, beschlossen die Eheleute Sommer, den Bildband “Zeng Mi, Chinesischer Tuschemaler der Gegenwart“ herauszugeben, um auf den Künstler aufmerksam zu machen – eben jenen Bildband, der mich später in Hamburg erreichte.

In der Folge gelang es ihnen, unter anderem Einzelausstellungen in den Ostasiatischen Museen Berlin und Köln sowie im Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg und im Östasiatiska Museet, Stockholm, anzuregen. Gemeinsam mit dem Ostasiatischen Museum Berlin gaben sie in diesem Zusammenhang einen zweiten Bildband für Zeng Mi heraus.

Inzwischen ist Zeng Mi ein im In- und Ausland gefragter Künstler. Und Gertraud Sommer? Sie lebt heute umgeben von chinesischer Tuschemalerei. Unterstützt von dem jungen Künstler Liu Bing organisiert sie regelmäßig Ausstellungen und Kurse für chinesische Kalligraphie und Tuschemalerei. Nach wie vor besteht auch eine tiefe Verbundenheit zu Zeng Mi und seinem Werk. Gertraud Sommer lächelt, als ich sie auf ihr großes Engagement anspreche und antwortet: „Es waren Zeng Mis Bilder selbst, die nach Deutschland wollten. Sie haben sich nur meiner Hilfe bedient.“

Zunächst beeindruckte er mich auf der Shanghaier Opernbühne in Puccinis Tosca, später dann im Interview mit seinem fließenden Deutsch. In Hongkong hatte ich das Vergnügen, Warren Mok persönlich kennen zu lernen.

Warren Mok stammt aus einer angesehenen Medizinerfamilie. In Beijing geboren und in Südchina aufgewachsen, genoss er seine Ausbildung in den USA. Noch wenig vertraut mit seinem Werdegang sprach ich ihn auf Chinesisch an und war überrascht, als er mir auf Deutsch antwortete. Wieso er so gut Deutsch spricht? Weil er seine europäische Karriere 1987 an der Deutschen Oper Berlin begann. Sieben Jahre blieb er dort, eine Zeit, auf die er mit Stolz und Dankbarkeit zurückblickt, denn in Berlin erfuhr er seine künstlerische Prägung. Dort lernte er die weltbesten Sänger und Dirigenten kennen und verinnerlichte das europäische Kunstverständnis. Eine atemberaubende Zeit, die ihm Augen und Geist öffneten, denn in diesen Jahren erlebte er auch den Fall der Berliner Mauer, die Vereinigung Deutschlands und den Wandel in Osteuropa. 1994 kehrte er in den chinesischen Sprachraum zurück, ließ sich in Hongkong nieder und gründete eine Familie. Allerdings lassen ihm die vielen beruflichen Verpflichtungen nur wenig Zeit für sein Privatleben, denn Warren Mok ist inzwischen ein gefeierter Tenor, nicht nur in China, sondern auf allen wichtigen Bühnen der Welt, ob in Sydney, Paris, New York, Wien, Rom oder in Buenos Aires. Sein Repertoire umfasst mehr als sechzig Opernrollen. Darüber hinaus hat er sich mit seinen zwei Kollegen Wei Song und Dai Yuqiang zu den „drei chinesischen Tenören“ zusammengeschlossen, die beispielsweise letztes Jahr die Londoner in der Royal Albert Hall begeisterten.

Warren Mok verdient aber nicht nur als Sänger größte Aufmerksamkeit, denn er gehört zu jenen, die sich heute intensiv um die Verbreitung abendländischer Musik- und Operntraditionen im asiatischen Raum bemühen. So ist er künstlerischer Direktor des Internationalen Musikfestivals in Macao und der Oper Hongkong. Letztere hat er gegründet. Zudem berät er das Shanghaier Opernhaus und fördert vor allem unter jungen Chinesen das Verständnis für westliche Opern. Italiener und Franzosen haben sein Wirken inzwischen mit Preisen gewürdigt. In Deutschland scheint man sein Engagement noch nicht bemerkt zu haben.

Wieviel in Hinsicht auf Kulturvermittlung noch zu tun ist, ahnte ich während jener Tosca-Aufführung in Shanghai. Zwar bin ich daran gewöhnt, dass manche Zuschauer im Kino mit ihren Handys herumspielen, Textnachrichten abrufen und gelegentlich auch telefonieren. Aber dass dies auch während einer Opernaufführung passiert, hat mich dann doch ein wenig überrascht. In der Reihe hinter mir hörte ich plötzlich einen Mann „Wei! Wei?“ (Hallo! Hallo?) zischen. Erst glaubte ich, er meine mich, weil ich ihm vielleicht die Sicht versperrte. Aber dann sprach er weiter. „Bin gerade in der Oper. Wo treffen wir uns nachher zum Essen?“

Wenn im Publikum Smartphones aufleuchten, entgeht das auch den Sängern auf der Bühne nicht. Stört ein solches Verhalten Warren Mok nicht? Weise lächelnd beantwortet er meine Frage mit dem Hinweis auf das Beijinger Publikum. In der Hauptstadt sei man mit der abendländischen Kultur sehr vertraut. Dort käme kaum jemand auf die Idee, während einer Opernvorstellung zum Handy zu greifen. Mit den Shanghaiern und erst recht mit dem Publikum in anderen chinesischen Städten müsste man eben noch ein wenig Geduld haben. Und dann setzt er zu einer Huldigung des deutschen Publikums an. „Es ist das toleranteste der Welt. Ganz gleich welche Hautfarbe du hast und aus welchem Teil der Welt du stammst, die Deutschen sind unvoreingenommen und honorieren eine gute Leistung mit reichlich Applaus.“ Das sei keine Selbstverständlichkeit. Er arbeite gern mit den Deutschen zusammen, weil sie direkt und unkompliziert im Umgang wären. Ist man mit ihnen befreundet, dann hält eine solche Freundschaft ein ganzes Leben. Nur leider wären die Kassen im deutschen Kulturbereich so klamm. Darum fasst er zusammen: nach Deutschland gehst du wegen der Kunst, nach China, um gutes Geld zu verdienen.

Ich saß mit meiner Freundin und ihrem hellwachen Onkel von Anfang neunzig Jahren beim Essen in einem Hamburger Chinarestaurant. Da kam die Sprache auf das Lieblingsspiel der Chinesen: Mah Jongg oder Majiang – wie es im Hochchinesischen heißt. Meine Freundin hatte einst ein Majiang-Spiel von ihrer Großmutter geerbt, es aber nie zu spielen gelernt. Nichts leichter als das, sagte ich, ich bringe es dir bei. Während meiner Studienzeit erlernte ich es von drei Kommilitoninnen aus Taiwan und Hongkong, weil sie eine vierte Mitspielerin brauchten.

Der alte Onkel lächelte versonnen und begann aus seiner Kindheit zu erzählen. Seine Mutter – d.h. die Großmutter meiner Freundin – hätte regelmäßig mit ihren Bekannten Majiang gespielt und dabei immer einen Riesenspaß gehabt. Das muss in den 1920er Jahren gewesen sein, sagte ich. Der alte Herr nickte bestätigend. Majiang sei damals sehr beliebt und weit verbreitet gewesen. Viele Damen der besseren Hamburger Gesellschaft hätten es gespielt und lange Nachmittage am Spieltisch verbracht. Ich konnte es kaum glauben. Wo hatten diese Damen denn alle ihre Majiang-Spiele her? „Aus China natürlich“, meinte meine Freundin, „woher denn sonst?“

Ein paar Tage später trafen wir uns bei ihr zum Majiang-Unterricht. Mit von der Partie waren zwei Frauen, die das Spiel ebenfalls lernen wollten. Wie es sich gehört setzten wir uns an einen quadratischen Tisch und mischten mit lautem Geklapper Großmutters alte Spielsteine.

Das geräuschvolle Mischen der Majiang-Steine ist ein Ritual, das überall im chinesischen Raum zu vernehmen ist, vor allem in den Abendstunden. In Hongkong begleitete es mich oft in den Schlaf, und auch in Taiwan, wo ich einige Zeit lebte, gehörte es zum Alltag. Dort erlebte ich hautnah, welche Dramen Spielsucht und Spielschulden verursachen können, denn Majiang wird meist mit Geldeinsätzen gespielt, und so mancher hat dabei Haus und Hof verloren. Deshalb wurde es nach 1949 in der Volksrepublik verboten. Inzwischen ist es jedoch wieder weit verbreitet und insbesondere bei älteren Menschen zur geistigen Anregung und zum Zeitvertreib sehr beliebt.

Ich hatte mich auf unser Majiang-Treffen gründlich vorbereitet und alle mir bekannten Regeln aufgeschrieben. Wäre gar nicht nötig gewesen, meinte meine Freundin und wedelte mit einem vergilten Papier, das sie auf dem Boden des Spielkastens gefunden hatte: eine deutschsprachige Spielanleitung. Ich sah mir daraufhin den Spielkasten genauer an. Er war mit dunkelblauem Stoff bezogen und mit der Aufschrift „Mah Jongg Golconda“ versehen. Golconda? Das klingt nicht gerade Chinesisch. Wie gut, dass es Google & Co. gibt, wo man schnell einmal nachschauen kann und so erfuhr ich schon im nächsten Moment einiges Wissenswertes:

Im Jahre 1912 ging der amerikanische Tiefbauingenieur Joseph Park Babcock (1893 – 1949) aus Lafayette, Indiana, für die Firma „Standard Oil“ nach China, wo er das Majiang-Spiel kennen und spielen lernte. Um 1920 machte er es unter dem Namen „Mah-Jongg“ in den USA bekannt. Von dort gelangte es nach Europa, unter anderem nach Deutschland, wo es so beliebt wurde, dass einheimische Betriebe sich auf die Produktion von Majiang-Spielen spezialisierten. Vor allem zwei Firmen taten sich hervor: die thüringische R. Ad. Richter & Cie. Baukastenfabrik in Rudolstadt und die Hamburger Nordicus-Golconda Werke.

„Mein schönes Majiang-Spiel kommt aus Hamburg und gar nicht aus China?“, fragte meine Freundin ungläubig und schaute enttäuscht auf ihre Spielsteine. Aber nicht lange, da kehrte ihre Freude zurück, denn es spielte sich ganz ausgezeichnet mit Großmutters alten Hamburger Majiang-Steinen.

In diesen Sommerferien wollte ich mal nichts mit China zu tun haben, was in meinem speziellen Fall eigentlich unmöglich ist, denn mein Mann ist ein heimatverbunder Chinese, der sich zudem eines großen chinesischen Freundeskreises erfreut. Zumindest sollte es nicht wie so oft in irgendwelche fernen chinesischen Regionen gehen, und deshalb entschlossen wir uns, ganz gemütlich auf einem deutschen Kreuzfahrtschiff durch das Mittelmeer zu schippern, mit Aufenthalten auf Malta, in der Türkei und in Griechenland.

Mit an Bord waren die Wiener Philharmoniker und der schwedische Dirigent Herbert Blomstedt. Für jeden Tag auf See waren öffentliche Orchesterproben und Kammermusik eingeplant und an Land Auftritte in Konzerthallen und – in der antiken Ruinenstadt Ephesus – ein Konzert unter freiem Himmel. Schubert, Mozart, Beethoven und Haydn standen auf dem Programm. Herrlich! Wer denkt da noch an China? Aber ich hatte nicht an die Reiselust der Chinesen gedacht. Schon beim Einchecken vernahm ich vertraute Klänge und wenig später, beim ersten Abendessen, folgte die große Überraschung: Über einhundert musikbegeisterte Chinesen waren mit von der Partie. Das musste selbst die Reederei überrascht haben, denn die war nur ungenügend auf des Deutschen unkundige Gäste eingestellt. Die Beschilderung auf dem Schiff war weitgehend deutschsprachig, von ein paar englischen Ausnahmen abgesehen. Ein fließend Englisch sprechender Chinese bat mich gleich am ersten Abend, für ihn “Vorsicht Stufe” zu übersetzen, ein Hinweis, der ihm mehrmals aufgefallen war.

Kaum hatte das Schiff abgelegt, zeigten sich auch schon manch unterschiedliche Vorlieben von Deutschen und Chinesen. Zum Beispiel gleich am ersten Morgen, als für viele meiner Landsleute der tägliche Kampf um eine Liege in der Nähe des Pools begann, um anschließend schön eingeölt stundenlang in der prallen Sonne zu schmoren. Die Chinesen verkrümelten sich stattdessen lieber in den Schatten, wo sie in Gruppen zusammen saßen und fröhlich schwatzten. Sie mögen eben nicht gern braun werden. Und dann an Land, wenn es auf Besichtigungstour wie etwa zur Akropolis ging und die örtlichen Reiseführer mit langen Erklärungen auf jede Einzelheit der Sehenswürdigkeiten eingingen. Dann standen die Deutschen still und lauschten artig, während die Chinesen schnell ungeduldig wurden und mit fröhlichem Geschnatter einfach weiterzogen, weil es ihnen eben doch am meisten Spaß bringt, sich pausenlos selbst zu unterhalten.

Übrigens hatte ein findiger taiwanesischer Reiseveranstalter für die vielen musikbegeisterten Chinesen an Bord gesorgt, und da man inzwischen auf Festland und Insel bestens zusammenarbeitet, stammten die Gäste gleichermaßen aus Beijing, Shanghai, Taibei und Hongkong und verstanden sich prächtig. Der Reiseveranstalter hatte nebenbei noch für eine musikalische Überraschung gesorgt, indem er eine bekannte Pipa-Virtuosin verpflichtete: Zhang Hongyan, Dozentin am Zentralen Konservatorium in Beijing und häufig auf Konzertreisen im In- und Ausland unterwegs. Als Soloinstrument hatte mich die Pipa nie sonderlich begeistert, zumal sich viele bekannte überlieferte Stücke einem wilden Schlachtengetümmel widmen und mir die schrillen Töne schnell auf die Nerven gingen. Seit ich Zhang Hongyan spielen hörte, hat sich das geändert, denn nie zuvor erlebte ich eine Solistin, die mit so viel Gefühl und Leidenschaft die Pipa zu spielen weiß und sich auch nicht scheut, moderne Ansätze in ihr Spiel aufzunehmen. In diesem Falle waren sich Deutsche und Chinesen einig. Sie waren hingerissen.

Traditionelle Familienfeste sind für manch deutsch-chinesisches Ehepaar – und für andere wahrscheinlich auch – wahre Geduldsproben. Mein lieber Mann findet das deutsche Weihnachtsfest, so wie es meine Familie feiert, sterbenslangweilig, und mir geht es mit dem chinesischen Neujahrsfest ähnlich. Doch halt! So ganz stimmt das nicht.

Unvergesslich ist für mich das Neujahrsfest von 1981. Ich besuchte damals zum ersten Mal die Familie meines Mannes in Beijing. Er war nach dreizehn Jahren sozusagen als verlorener Sohn in den Kreis seiner Familie zurückgekehrt. Allein diese Tatsache machte das Fest für die gesamte Sippe zum einmaligen Erlebnis. Mein Schwiegervater war damals 85 Jahre alt, noch rüstig und ganz im Besitz seiner geistigen Kräfte. Er hatte einst im Untergrund für die Revolution gekämpft, um China von Armut und Fremdherrschaft zu befreien. Noch immer hielt ihn das Weltgeschehen in Bann, und er tat nichts lieber, als vor seinen Kindern, Nichten und Neffen belehrende Reden zu halten. Konfuzianisch geprägt lauschten die Jüngeren respektvoll und schwiegen, und erst wenn sich der alte Herr, vom vielen Reden müde geworden, zurückzog, kam die jüngere Generation in Fahrt und plauderte munter drauflos.

Schon Tage vor dem Neujahrsfest spürt man allerorten hektische Betriebsamkeit. Wohnungen und Häuser werden geputzt und mit Glückssymbolen geschmückt, mit frischen Pflanzen wie Früchte tragende Orangenbäumchen oder in Schalen gezogene blühende Narzissen. Rote und goldene Schriftzeichen werden an Fenster, Türen und Wände angebracht, und überall taucht das neue Tierzeichen des nahenden Jahres in den verschiedensten Darstellungen und Variationen auf, sei es Tiger oder Drache, Hase oder Hund. Geschenke werden vorbereitet, kleine und große, günstige und kostbare, die an Mitarbeiter, Geschäftsfreunde und alle anderen, die einem wichtig sind oder mit denen man täglich zu tun hat, verteilt werden. Nachts bekommt man in diesen Tagen oftmals kein Auge zu, weil viele junge Leute vorzugsweise zu später Stunde schon mal gern mit Feuerwerkskörpern herumknallen.

Damals, 1981, merkte man von der Ein-Kind-Politik noch nicht viel. Noch waren die Familien groß. Auch mein Mann war mit mehreren Geschwistern, diversen Cousins und Cousinen, Onkel und Tanten gesegnet, die es alle zu besuchen galt. Deshalb wurde genau abgesprochen, wann wir wo zu Gast sein würden. Tagelang standen die Verwandten in ihren Küchen, kochten und brutzelten. Am Silvesterabend fanden wir uns schließlich mit allen Geschwistern beim Schwiegervater ein. Es gab verschiedene nordchinesische Spezialitäten und natürlich Jiaozi, gefüllte Teigtaschen, die zu Neujahr nicht fehlen dürften. Wir saßen um einen langen Tisch versammelt, plauderten und lachten, und der alte Herr war wieder ganz in seinem Element. In den folgenden Tagen zogen wir von einem Haushalt zum nächsten, doch trafen wir fast immer dieselben Leute, eben die Großfamilie der Kuans, was der Freude keinen Abbruch tat. Ganz im Gegenteil. Besonders eindrucksvoll war der Besuch bei einer Cousine, die in einer engen Gasse in einem typischen alten Hofhaus lebte. Die sanitären Anlagen waren abenteuerlich, und gekocht wurde in einem Schuppen im Hof. Aber das war damals normal in Beijing. Sie beheizte ihr Haus mit einem kleinen Kanonenofen, der nicht viel ausrichtete, weshalb wir unsere Mäntel anbehielten, bis uns endlich nach reichlich Peking-Ente und Schnaps warm wurde. Die Stimmung hätte dennoch gar nicht besser sein können. Das alte Viertel musste Ende der 1990er Jahre einem modernen Bürokomplex weichen. Die Cousine lebt heute dank Unterstützung ihrer Töchter in einer behaglichen modernen Eigentumswohnung.

Der rasante Wirtschaftsboom der vergangenen dreißig Jahre hat China und seine Menschen verändert, und so erlebe ich heute das Neujahrsfest auch etwas anders. Viele wohlhabende Städter – so auch einige meiner Verwandten – zieht es über die Feiertage in die Welt hinaus, beispielsweise zum Skifahren nach Kanada und in die USA oder zum Wassersport an die Strände in tropischen Regionen. Wer trotzdem daheim bleibt, sich aber normalerweise die Hausarbeit von Personal abnehmen lässt, für den können die Feiertage zur echten Herausforderung werden, denn natürlich möchten die hilfreichen Geister auch mal feiern und das wichtigste Fest des Jahres bei der eigenen Familie verbringen, wo sie dann, damit sich Reisekosten und Aufwand auch lohnen, drei bis vier Wochen bleiben. Mit tagelangen Küchenvorbereitungen mögen sich viele moderne Städter heute nicht mehr aufhalten. Lieber gehen sie essen. Gute Restaurants sind deshalb lange vor dem Fest ausgebucht. Und große Reden werden auch nicht mehr geschwungen. Stattdessen versammelt sich die Familie ab zwanzig Uhr vor dem Fernseher, um die landesweit ausgestrahlte Neujahrsshow des zentralen Fernsehsenders zu sehen, die jedes Jahr üppiger und aufwändiger, jedoch nicht unbedingt spannender ausfällt. Und auch die folgenden Abende hält es viele am Fernseher, weil sich die verschiedenen Sender mit Unterhaltungsshows gegenseitig überbieten.

Ich feiere das Neujahrsfest heute am liebsten in Deutschland im Kreis chinesischer Verwandter und Freunde, denn mir scheint, dass fern der Heimat gern an alten Traditionen festgehalten wird und man die Feiertage verbringt wie man es aus vergangener Zeit kennt: mit gegenseitigen Besuchen, fürstlichen Gelagen in großen Runden, viel Spaß und ohne Fernsehshows.